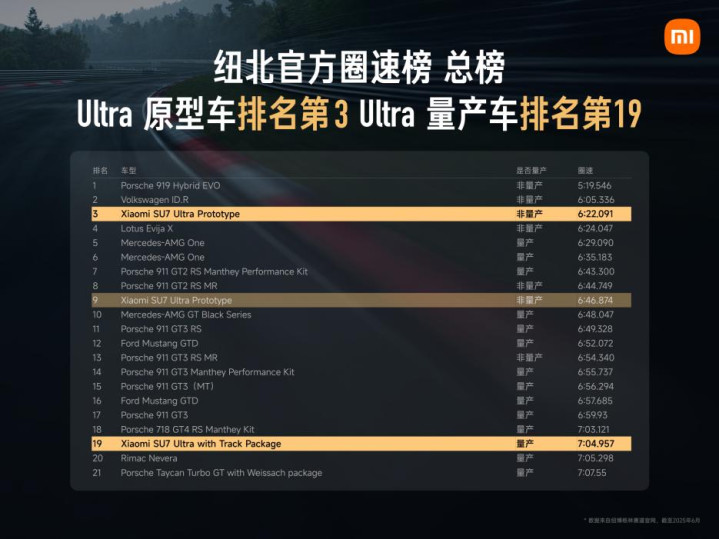

| 友商要警惕了,小米的“人车家全生态”闭环正在重构商业竞争规则 2025年6月26日晚,小米在北京召开“人车家全生态发布会”,以首款SUV小米YU7为核心,联动MIX Flip 2折叠屏手机、AI眼镜、平板7S Pro等15款新品,完成对“人-车-家”三大场景的全面覆盖。 雷军开场即抛出一枚“技术核弹”:SU7 Ultra原型车在纽博格林北环赛道刷新纪录,圈速提升24秒至6分22秒091,超越保时捷等传统豪强,将中国电动车技术推向全球竞技舞台中央。这一成绩不仅彰显性能野心,更为后续生态产品定调——技术是底牌,协同才是王牌。

最引人注目的莫过于首发的小米AI眼镜:仅40g重量,支持1200万像素视频录制、开放式耳机与语音助手,实现“所见即所控”,被雷军定义为“下一代个人智能设备”。 而压轴登场的YU7 SUV则以“豪华配置中端定价”冲击市场,标准版25.35万起、Max版32.99万的定价,直指特斯拉Model Y。市场反响印证了YU7的成功——3分钟订单破20万台,1小时逼近29万台。

三年三级跳:从小闭环到大生态 作为一个商业评论写作者,我不会在小米产品的功能参数上浪费更多笔墨,我想谈谈今年看过的小米两场发布会的感受:变的是发布的不同新品,不变的是手机、家居、车机跨设备协同的“丝滑”体验:车内用AI眼镜查看家中宠物状态,手机调节空调温度,平板流转车机导航…… 个人观察,这种无感互联,源自小米三年战略演进: 奠基期(2023):10月发布澎湃OS 1.0,首次提出“人车家全生态”,打通手机、家居、车机系统壁垒。 落地期(2024):2月首场生态发布会展示SU7与智能家居联动;10月澎湃OS 2推出HyperCore、HyperConnect、HyperAI三大引擎,实现跨设备无感协同。 深化期(2025):以YU7为枢纽,串联手机、穿戴、家居数据流,完成生态三角闭环。 从“硬件堆料”到“场景无感”,小米的转型印证:用户愿为“无缝体验”付费,而非单一性能参数。正如军事数据链改写空战规则,澎湃OS正重写人机交互规则——设备孤岛被打破,生态协同成新战场。

从乐视“化反”到小米“闭环” 不由得想起由乐视于2015年首提的“生态化反”概念,该词是“生态化学反应”的缩写,老贾将其定义为“打破产业边界,通过互联网技术实现生态协同的聚变效应”,并宣称乐视的七大子生态(内容、手机、电视、汽车等)将相互赋能,形成闭环。然而,这一概念因过度包装和缺乏实质支撑而备受争议,最终也因资金链断裂未能实现“生态化反”,但小米通过“人车家全生态”战略,成为当前中国商界最接近实现这一愿景的厂商。 小米的破局在于务实的三步走: 以手机为锚点:通过生态链投资(如石头科技、紫米),将手机流量导入家居、穿戴场景; 技术底座统一:澎湃OS打通跨端数据流,实现“车内控家电”等场景革命; 轻资产开放运营:股权投资替代全资控股,降低风险的同时保持生态多样性。 对比其他玩家:华为鸿蒙强在技术自主但生态封闭;腾讯缺乏硬件入口难成闭环。小米的独特性在于以开放生态+数据流通实现“1+1+1>3”的聚变效应,甚至支持苹果设备接入,构建更包容的生态网络。 当然,小米的生态模式与乐视有本质差异,其核心在于硬件+软件+服务的高效协同,而非单纯的内容整合。 生态帝国的三场硬仗 尽管小米生态战略初现锋芒,仍面临关键挑战: 一、技术攻坚:端侧AI受限于硬件体积(如眼镜续航仅8.6小时),需突破算力天花板; 二、开放平衡:当前协同以小米系设备为主,第三方兼容性(如非米家家电)亟待优化; 三、全球化合规:欧盟AI法案、右舵车型适配等本土化难题,考验出海落地能力。

雷军宣布未来5年投入2000亿研发资金,聚焦AI、芯片、6G领域。这场豪赌背后,是小米从“性价比武器”向“生态操作系统”的终极蜕变——硬件是载体,用户时间才是终极战场。 当科技生活被编译成一套无感协同的底层语法,小米的野心已不仅是卖产品,而是成为数字时代的“基础协议制定者”。这场生态战争,胜负不在参数表,而在能否让用户忘记设备的存在。

|